Mittwoch, 11.2., ist Tag des Euro-Notrufs 112

Wichtige Tipps zum Absetzen eines Notrufs / 112 wird von allen Netzen priorisiert / eCall: 21.000 automatische Notfallmeldungen aus Fahrzeugen via 112

Die Grundlage der mobilen Kommunikation ist ein Netz von so genannten Zellen. In jeder Zelle sorgt die Antenne einer Mobilfunkanlage mittels Funkübertragung für die Verbindung zu den Mobiltelefonen. Die Mobilfunkanlage besteht aus der Systemtechnik samt Antennen und der Steuer- und Versorgungseinheit, welche die Stromversorgung, Lüftung, Netzanbindung, Klima- und Alarmanlage beinhaltet. Üblicherweise ist sie an einem Antennentragemast oder Gebäude montiert. Mobilfunkanlagen sind entweder über herkömmliche Telefonleitungen, Glasfaser oder mittels Richtfunk mit einer Zentrale verbunden, zu der die Gespräche oder Daten zur weiteren Verarbeitung im Netz weitergeleitet werden.

Die Zentrale (Mobile Switching Center – MSC) leitet die Gespräche an jene Mobilfunkanlage weiter, in deren Zelle sich das jeweilige Mobiltelefon befindet. Entfernt sich ein Mobiltelefon aus einer Zelle, wird die Verbindung automatisch von der Zentrale an die nächste Basisstation weitergegeben („Hand-over“). Die Größe der jeweiligen Zellen richtet sich nach der erwarteten Anzahl an Mobilfunkteilnehmern in der Umgebung, dem Bebauungsgrad und der Landschaft sowie nach der eingesetzten Mobilfunktechnologie. UMTS-Anlagen haben in der Regel eine Reichweite von nur ein paar hundert Metern, während GSM-Anlagen eine Reichweite von einigen Kilometern haben können. In ländlichen Regionen mit kleiner Mobilfunkdichte sind die Zellen dementsprechend groß (bis zu 4 Kilometer Durchmesser), in Großstädten hingegen klein (200 bis 500 Meter Durchmesser). Damit ein Handy sicher funktioniert, müssen sich die Empfangsgebiete der umliegenden Mobilfunkanlagen überlappen – ähnlich wie bei Straßenlaternen, die in kurzen Abständen stehen, um eine Straße vollständig auszuleuchten. Der Standort einer Mobilfunkanlage hängt daher auch vom bestehenden Mobilfunknetz ab.

Gute Verbindung durch enges Netz an Mobilfunkanlagen

Mobilfunk verwendet elektromagnetische Felder in bestimmten Frequenzbereichen, um Sprache und Daten zwischen Handymast und Mobiltelefon zu übermitteln. Damit die Kunden ausreichend Übertragungskapazität zur Verfügung haben und Störungen vermieden werden können, besteht ein Funknetz aus vielen Mobilfunkanlagen, die jeweils eine oder mehrere sogenannten Funkzellen versorgen.

Dieses engmaschige Netz an Mobilfunkanlagen ermöglicht geringe Sendeleistungen sowohl seitens des Handys als auch der Mobilfunkanlage. Dies spart Strom und sorgt für mehr Akkulaufzeit.

In jeder Funkzelle kann eine bestimmte Anzahl an Gesprächen und Datenübertragungen gleichzeitig stattfinden. Um den Kundenbedarf an mobiler Kommunikation zu decken, werden in Ballungsräumen mit vielen Kunden mehr Mobilfunkanlagen mit kleineren Funkzellen benötigt als im ländlichen Raum, wo im Vergleich relativ wenige Mobilfunkanlagen mit großen Funkzellen ausreichen.

Jede Mobilfunkanlage ist mit dem Vermittlungsrechner via Kabel oder Richtfunk verbunden, um das Telefonat und die gesendeten Informationen an den gewünschten Adressaten zu übermitteln. Wenn man sich während eines Telefonats bzw. einer Datenübertragung bewegt, (z.B. während einer Autofahrt telefoniert – Fahrer mit Freisprecheinrichtung!), wechselt man unbemerkt von einer Funkzelle in die nächste. Dabei bleibt die Verbindung aufrecht und wird von der Vermittlungszentrale von einer Mobilfunkanlage zur nächsten weitergegeben.

Bei Mobilfunkanlagen werden hauptsächlich sogenannte Sektor-Antennen (Paneel-Antennen) verwendet, die in horizontaler Richtung jeweils einen Bereich mit einem Winkel von maximal 120 Grad abdecken. In vertikaler Richtung liegt die Sendecharakteristik im Bereich zwischen 7 und 15 Grad, wobei die Hauptsenderichtung durch Neigen der Antenne meistens etwas nach unten gerichtet wird.

Direkt unterhalb, oberhalb und hinter der Antenne befindet sich ein Bereich, in dem nur geringfügige Immissionswerte auftreten. Dies resultiert aus der Bauweise von Sektorantennen, die ihre Sendeenergie ähnlich einem Leuchtturm zielgerichtet in eine bestimmte Richtung abgeben. Außerhalb dieser Richtung kommen starke Dämpfungen zum Tragen, die die Immissionen stark minimieren.

Elektromagnetische Felder liegen im Hochfrequenzbereich, also im Bereich zwischen 100 kHz (Kiloherz) und 300 GHz (Gigaherz). In diesen großen Bereich fallen Funkanwendungen wie beispielsweise Bluetooth-Anwendungen, Mobiltelefone, WLAN, Fernseh- und Rundfunksender, Radargeräte, Funkfernsteuerungen, usw.

Die Elektromagnetischen Felder setzen sich aus zwei Feldarten zusammen: Aus elektrischen Feldern, die von der elektrischen Spannung verursacht werden, und aus magnetischen Feldern, die durch den fließenden elektrischen Strom entstehen. Im Hochfrequenzbereich sind beide Feldarten untrennbar miteinander verbunden.

Die Intensität oder Stärke der Felder wird entweder

angegeben.

Die Leistungsflussdichte ist das Produkt aus elektrischer und magnetischer Feldstärke.

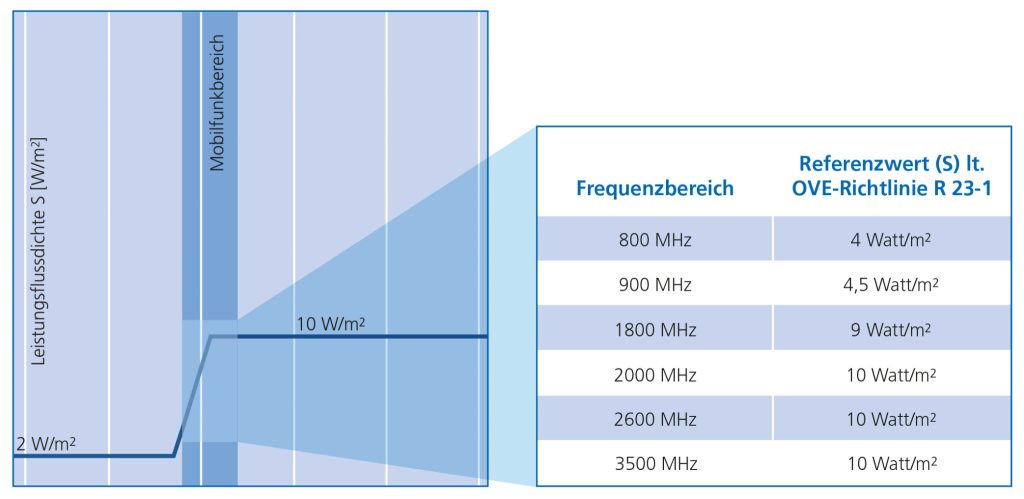

Die Intensität eines Funkfeldes nimmt mit dem Quadrat der Entfernung zur Antenne ab. Bereits nach wenigen Metern in der Hauptsenderichtung der Antenne (also direkt davor) liegt die Intensität (Immission) bereits weit unter den Personenschutzgrenzwerten. In Österreich sind die Personenschutzgrenzwerte in der OVE-Richtlinie OVE R23-1:2017 niedergeschrieben. Sie basieren auf den Grenzwerten für elektrische und magnetische Felder, die im internationalen und nationalen Kontext festgelegt wurden. Die Richtlinie OVE R23-1:2017 bietet Schutz vor potenziell schädlichen Auswirkungen elektromagnetischer Felder, indem sie sichere Grenzwerte für elektrische und magnetische Felder festlegt.

Immer wieder – vor allem, wenn der Neubau einer Mobilfunkstation ansteht – stehen diese Fragen bei der betroffenen Bevölkerung im Raum:

Warum steht eine Mobilfunkanlage hier und nicht dort, nach welchen Kriterien werden die Mobilfunkstandorte ausgewählt und warum bedeutet die Verlegung eines Sendemastes an den Ortsrand nicht unbedingt eine Abnahme der Immissionen?

Unabhängig von rechtlichen Verfahren erfolgt die Errichtung von Sendeanlagen nicht willkürlich, sondern nach technischen Kriterien. Diese orientieren sich an den jeweiligen Sende- und Empfangsbedingungen, die von verschiedenen Parametern wie etwa Nutzungsgrad, Topografie, Verbauungsgrad und anderen natürlichen Hindernissen, sowie den Anforderungen und der Anzahl der Kunden. Im städtischen Bereich etwa sind aufgrund der größeren Anzahl von Gesprächen oder Datenmengen, die gleichzeitig von einer einzigen Station verarbeitet werden sollen, mehr Sendeanlagen notwendig als in weniger dicht besiedelten Gebieten.

Sendeleistungen und Exposition

Mobilfunkanlagen werden mit sehr geringen Sendeleistungen betrieben und haben aus diesem Grund eine stark begrenzte Reichweite – auch deshalb, weil ein Handy zur Mobilfunkanlage zurücksenden können muss und über eine noch geringere Sendeleistung als die Mobilfunkanlage verfügt (die beträgt beispielsweise im 5G-Modus nicht mehr als nur 0,2 Watt). In diesem System prüfen sowohl Handy als auch Sendeanlage laufend die Empfangsbedingungen und regulieren die Sendeleistung zusätzlich so weit wie möglich nach unten. Mobilfunkanlagen, die auch dort stehen, wo sie benötigt werden, tragen damit zur Reduktion der Exposition bei.

Oft wird die Forderung erhoben, einen Sendemast an den Ortsrand zu verlegen. Die Annahme, dass die Immissionen so verringert werden, wenn der Sendemast in größerer Entfernung errichtet wird, trifft deshalb nicht zu. Der Sender müsste in diesem Fall zur Erreichung desselben Versorgungsgebietes entsprechend mehr Energie aussenden und auch das Handy müsste mit viel größeren Leistungen arbeiten. Das schlägt sich nicht nur in höheren persönlichen Expositionen beispielsweise am Kopf, sondern auch in verringerten Akkulaufzeiten nieder.

Je näher eine Sendeanlage bei ihren Kunden steht, desto geringer sind der benötigte Energieaufwand von Sender und Handy und damit auch die Immissionen. Es gilt: Entfernung ist nicht immer sinnvoll!

Wie funktionieren die Antennen?

Mobilfunkantennen bündeln ihre elektromagnetischen Felder und senden sie wie das Licht einer Taschenlampe hauptsächlich in eine bestimmte Richtung aus. In dieser sogenannten Hauptsenderichtung werden die in Österreich anzuwendenden Grenzwerte bereits nach wenigen Metern unterschritten, außerhalb der Hauptsenderichtung – z.B. unterhalb von Mobilfunkanlagen – bereits meist nach weniger als einem (!) Meter.

Lesen Sie mehr zur Funktionsweise eines Mobilfunknetzes in dieser Broschüre: Mobilfunk – Wie geht das?

Personenschutz

Der Abstand zur Antenne, ab dem die Personenschutz-Grenzwerte unterschritten werden, heißt Sicherheitsabstand. Dieser kleine Bereich liegt direkt vor der Antenne und ist nicht öffentlich zugänglich, denn sonst dürfte die Antenne so nicht errichtet werden. Dies wird in der Praxis streng geprüft und wenn nötig, werden Zutrittsbeschränkungen vorgesehen.

Damit eine Person in der Hauptsenderichtung so exponiert ist, dass der Grenzwert überschritten wird, müsste diese Person sich sehr nahe vor der Antenne aufhalten, was durch eine entsprechende Planung und Bauausführung von Sendeanlagen verhindert wird. Das Wesen des Zusammenspiels von Immissionsgrenzwert und Schutzabstand ist es, überall dort, wo sich Menschen aufhalten können, sicherzustellen, dass die Grenzwerte jedenfalls eingehalten werden.

Für beruflich exponiertes Fachpersonal, das sich nur kurzzeitig im direkten Nahbereich von Antennen aufhalten könnte (etwa die eigenen SystemtechnikerInnen), gelten eigene Grenzwerte und Bestimmungen. So ist es bis zu einem maximalen Aufenthalt von 6 Minuten möglich, an der Vorderseite der Antenne zu stehen oder vorbeizuklettern, ohne die Grenzwerte zu überschreiten. Längerfristige Arbeiten vor Antennen müssen in jedem Fall mit dem jeweiligen Mobilfunkbetreiber abgestimmt werden, der auch das Prozedere festlegt. Mehr Informationen zur beruflichen Exposition in der Nähe von Mobilfunkanlagen finden Sie in dieser Broschüre: VEMF-Mobilfunk-Technik und Bewertung- Informationen für Sicherheitsfachkräfte für die Arbeitsplatzevaluierung nach VEMF.

Die Exposition (also das „Ausgesetztsein“ gegenüber Umwelteinflüssen) der Bevölkerung durch hochfrequente elektromagnetische Felder hängt von der Entfernung zur Sendeantenne, der für jede Antenne unterschiedlichen Sendeleistung sowie anderen technischen, baulichen und topografischen Faktoren ab. Ohne spezielle Fachkenntnisse und spezielle Messgeräte ist die Exposition nicht feststellbar.

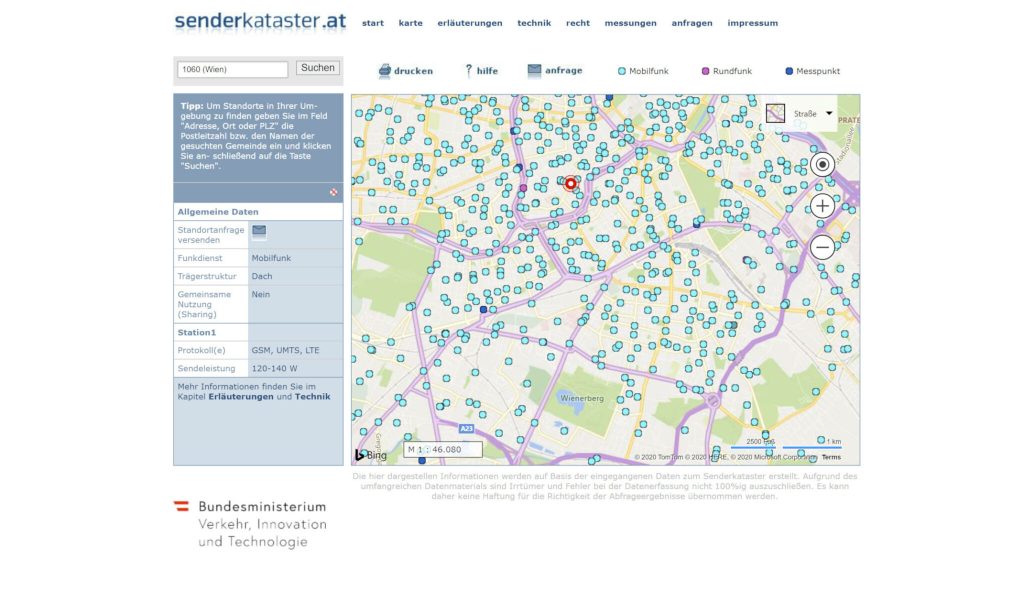

Regelmäßige Messungen der Fernmeldebehörde in ganz Österreich zeigen, dass die tatsächlichen Immissionen deutlich unter den Grenzwerten liegen. Zusätzlich wurden vom TÜV Österreich sowie der Technischen Hochschule Deggendorf/Bayern bisher vier Messreihen durchgeführt, deren Ergebnisse unter „Mobilfunk Messreihe“ abrufbar sind.

Die geltenden Personenschutz-Grenzwerte wurden von der Internationalen Kommission zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung (ICNIRP-International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) im Jahr 2020 mit spezieller Berücksichtigung von 5G überarbeitet und neu veröffentlicht. Sie wurden von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) übernommen, von der Europäischen Union (EU) empfohlen und in Österreich in der OVE-Richtlinie OVE R23-1:2017 umgesetzt.

Diese Personenschutz-Grenzwerte entsprechen auch dem in der Diskussion immer wieder geforderten Vorsorgeprinzip. Der von ICNIRP aus gesundheitlicher Sicht festgestellte, unbedenkliche Immissionswert wurde zur Festlegung des gültigen Grenzwertes um den Faktor 50 gesenkt, um auch für noch unbekannte Wirkungen einen 50-fachen Sicherheitsfaktor für die Allgemeinbevölkerung bei dauerndem Aufenthalt zu gewährleisten. Damit ist der Gesundheitsschutz auch für empfindliche Personengruppen wie Kranke, Kinder, Schwangere und ältere Menschen gesichert.

Die 4. Mobilfunkgeneration, auch „LTE“ (Long Term Evolution) genannt, war der nächste Schritt in der Entwicklung der Mobilfunkgenerationen und nach UMTS der erste in Richtung mobiles Breitbandinternet mit Geschwindigkeiten, die auch die Übertragung von hochauflösenden Videos und Real-Time-Spielen zuließen.

In Österreich wurde LTE im Erstausbau auf Frequenzen um ca. 2600 MHz betrieben, die bei der Frequenzauktion 2010 vergeben wurden. Das ebenfalls für LTE vorgesehene Frequenzband im Bereich von 800MHz (Digitale Dividende) wurde Ende Oktober 2013 versteigert. Mit Datenübertragungsraten von bis zu 150 Mbit/s eignet sich LTE besonders für die Bereitstellung von Datendiensten mit hoher Geschwindigkeit. Dies wurde aufgrund der rasanten Zunahme des Datenverkehrs durch Smartphones, Tablet, Computer usw. notwendig.

Die Anzahl der Gespräche, die in einer LTE-Funkzelle gleichzeitig übertragen werden könnten, würde bei ca. 450 liegen, jedoch liegt bei LTE der Schwerpunkt in der schnellen Übertragung von Daten. Auch hier gilt das Prinzip der Sendeleistungsregelung, das bedeutet, je besser der Empfang desto geringer sind die Sendeleistungen sowohl vom Handy als auch von der Basisstation.

Wichtige Tipps zum Absetzen eines Notrufs / 112 wird von allen Netzen priorisiert / eCall: 21.000 automatische Notfallmeldungen aus Fahrzeugen via 112

Umfangreiche Programme und Maßnahmen der Mobilfunknetzbetreiber, um das digitale Leben sicherer zu machen / FMK-Handyführerschein sensibilisiert Schüler:innen für den sicheren Umgang mit dem Smartphone

Kostenfrei und anonym: FMK-Tabletkurs rund um Mobilfunktechnik behandelt Geschichte, Technik und Sicherheit des Mobilfunks. Ziel: das Smartphone smarter nutzen

Libovsky von Magenta Telekom wird zum dritten Mal FMK-Präsident / Dank an Mario Paier, FMK-Präsident 2025

Um Ihnen ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie Ihre Zustimmung nicht erteilen oder zurückziehen, können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.